JAえひめ南 みかん指導課 清家 敬喜

1 実践テーマ

-

- (1)テーマ:

- ウサギを狙って捕る

-

- (2)対象地区:

- 宇和島市白浜地区

-

- (3)目的:

- ウサギは、かんきつの樹体を食害するが、特に苗木では何も防御しないと次の日にほとんど食べられてしまうという声があるほど被害が深刻である。現在は肥料袋(写真1)や廃棄される真珠の養殖ネット(写真2)を用いた物理的な対策が行われているが、捕獲による対策はほとんど行われていない。そこで、一般に捕獲が難しいとされるウサギを狙って捕獲する方法の検討を行う。

-

- (4)協力者:

- 宇和島市白浜地区農業者、同地区内猟友会員

写真1 肥料袋によるウサギ対策

写真2 真珠ネットによるウサギ対策

2 活動経過

- (1)園地に現れる動物の行動確認

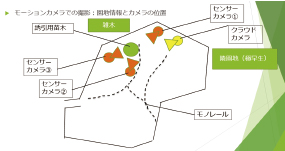

日南1号(かんきつ)の苗木園である実践園地にセンサーカメラを設置し、行動ルート等の特定を行った(図1)。10月上旬には、ウサギの園地への誘導や食害の有無の確認のため1年生の伊予柑苗木を植栽した(写真3)。

図1 行動ルートの確認

写真3 苗木の植栽

- (2)捕獲の実施

猟友会の協力のもと、苗木を食べにくるウサギの移動経路を制限し、くくりわなに誘導する手法で捕獲を実施した。防獣ネットとイボ竹支柱を組み合わせて中央部にくくりわなを設置するネット式(写真4)と、上述の真珠ネットに開口部を1か所設けてそこにくくりわなを設置するかご式(写真5)、なにも誘導を設けず苗木の根元にくくりわなを設置する方式で捕獲に取り組んだ(写真6)。くくりわなはごく軽い負荷でも作動するよう、割り箸を土台として設置した。(写真7)

写真4 ネット式誘導

写真5 かご式誘導

写真6 苗木根元への設置

写真7 割り箸を土台として設置

3 活動結果

- (1)園地に現れる動物の行動確認

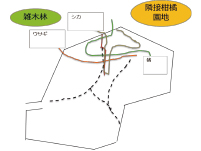

8月から園地の撮影を開始し、ウサギの他にイノシシ、シカ、ハクビシン、タヌキ、テン等を確認した。移動経路が確認できるほど明確に撮影できたのはウサギのほか、イノシシ、シカであり、行動ルートを図に示すと以下のようになった(図2)。10月までは、出没頻度は高くなかったが、11月に入ると毎晩のようにウサギの侵入が確認できるようになった。また、糞や苗木の食痕(写真8)もみられるようになったが、映像を確認すると、苗木に執着している様子はあまりなく、周囲の草への嗜好性の方が高い印象であった(動画1)。

図2 行動ルートの確認結果

写真8 ウサギの食痕

- (2)捕獲の実施

12/11にネット式1か所、かご式2か所、根元へのわな設置1か所として捕獲を開始した。12/12の夜にはかご式のわなの上にウサギが乗っている様子が撮影された(動画2)が、わなが作動せず、捕獲に至らなかった。また、詳細は撮影できなかったが12/15までに1件の空はじきも発生した。

12/28には、ネット式でウサギ1頭の捕獲に成功した。苗木は既に食害を受けており(写真9)、わなの設置個所と反対側の通路から食べられた可能性がある。捕獲した個体は夜が明けるまでにタヌキ等によって捕食されており、回収できなかった。

写真9 誘導路内の苗木

4 考察と今後

- ○ウサギは足跡等の痕跡が残りにくいため、獣道が決まっていないといわれるが、段差を乗り越える場合や、平行に移動する場合にある程度決まった行動をとっていると考えられた。そのような場所を特定するのに、センサーカメラでの確認が役立った。

- ○園主への聞き取りや今回の検証結果から、苗木を加害する時期は11月~3月ごろであり、この背景には秋から冬にかけての周辺の植物の減少があると考えられる。

- ○餌での誘引が困難なことから、捕獲も困難とされるウサギであるが、今回の検証では柑橘の苗木と誘導路を用いれば狙った場所への誘導は可能であると考えられた。また、かご式の誘導路でわなの根付部分の距離を調整すれば、苗木を食べられることなく、継続した捕獲が出来る可能性も示唆された。

- ○わなについては、軽い負荷で作動するよう、今後は設置方法の改善が必要である。

- ○肥料袋や真珠ネットで囲ってしまえば、ノウサギはそれを破壊してまで苗木を食べようとする行動はとらないため、防御技術の普及も被害減少のために必要な取り組みである。

参考動画(タイトルをクリックください。)

![]()

専門家の解説

国内に生息するノウサギ類は、昭和30~40年代には深刻な林業被害を出していましたが、その後、植林地が育ち食害を受けにくくなったことや、野兎病の流行によりノウサギの生息数が激減したことで、鳥獣害対策の最前線からは長らく姿を消していました。

しかし、近年になって日本の山林が一気に主伐再造林の時期を迎えたことで、再びノウサギの問題がスポットライトを浴びるようになってきました。

特に、樹高70㎝くらいまでの苗木は、ノウサギの格好のエサ資源となるため、造林地のみならず、果樹や野菜類にも被害が拡大し、JAえひめ南の管轄内でもノウサギ被害を訴える生産者が増えつつあります。

一方で、ノウサギの捕獲技術は、継承者も少なく、獣道の見極めやワイヤーの隠し方などに高度な技術が必要とされるため、誰でも実践できる技術ではありませんでした。

そこで、本実証では、苗木自体を誘引材として利用し、誘引されたノウサギをくくりわなで捕獲するための技術資料を清家専門員に収集していただきました。

取り組みの結果、しっかりとノウサギを捕獲できたこと、及び捕獲後1カ月間は、ノウサギの再訪も確認できなかったことから、スカーティング(昨年度は、同じJAえひめ南の田中専門員が真珠の養殖ネットを活用した手法を開発してくれました)と組み合わせて行う捕獲が、被害軽減に有効であることが確認されました。