今治支局地域農業育成室 山之内 泉

1 実践テーマ

箱檻によるイノシシの捕獲活動

目的

今治市大西町山之内集落では、イノシシによる柑橘の被害が多く、防護柵の設置を実施し、猟友会による捕獲頭数も増えているが、農作物の被害は、集落内の場所によってはまだまだ多い。そこで、経験年数の浅い捕獲実施者とともに箱檻における捕獲活動を通して捕獲技術の向上を目指す。

協力者

柑橘農家 柑橘(温州、晩柑等)を約2ha栽培

平成27年度 狩猟免許(わな)を取得、捕獲経験2年、箱檻2基を管理

平成29年度 箱檻Aにおける捕獲頭数

有害捕獲期間・狩猟期間 成獣 0頭、幼獣 0頭

被害状況:収穫前から収穫時期にイノシシが侵入し果実の食害が甚大

2 活動経過

(1)現状把握

設置している箱檻A及び周辺の出没状況を調査。

(写真:移設前の設置状況 平成29年8月)

(2)捕獲場所の検討(8月上旬)

園地周辺について、獣道、足跡等のイノシシの痕跡を調査した。また、地元の方への聞き取りを実施し、候補地を検討した。

(3)餌付けの開始(8月下旬)

候補地のうち、1か所に餌付け用の「古米」を撒き、イノシシ等の出没状況を確認候補地のうち、1か所に餌付け用の「古米」を撒き、イノシシ等の出没状況を確認

(4)箱檻の設置(移設)及び捕獲の開始(9月上旬~)

候補地の場所に箱檻Aを移設し、餌は「古米」とした。12月からは「ミカン」を追加した。

捕獲状況や餌付けの状況、センサーカメラの情報をもとに、餌の撒き方や扉の設置方法、蹴り糸の高さを調整した。

3 活動結果

(1)現状把握

箱檻Aは、平成29年度、柑橘園地の山側に設置。周辺にイノシシの掘り起こし、足跡はあるものの、箱檻Aの中の餌を食べに檻の入っている痕跡は薄かった。

(2)捕獲場所の検討(8月上旬)

園地周辺の地形を考慮し、獣道、足跡、園地へのルート等を確認した。また地元の方より、出没時期が春先や柑橘収穫の少し前の時期に頻繁に出没すること等を聞き取り、箱檻設置場所を検討した。(写真1~6)

写真1 集落の風景

写真2 獣道の確認

写真3 地元の方への聞き取り

写真4 獣道

写真5 イノシシの足

写真6 園地へのルート

(3)餌付けの開始(8月下旬)

餌の「古米」を撒いてから、かなりの数のイノシシが食べに出没していることが確認できた。(写真7、8、動画1)

|

写真7 餌を撒く前 |

写真8 餌を撒いた後 |

(4)箱檻の設置(移設)及び捕獲の開始(9月上旬~)

山側の獣道から園地へ向かうルートの脇に箱檻を移設し、捕獲を開始した(写真9)。餌の食べ具合やセンサーカメラによる出没状況を情報共有し、餌の置き方や扉を両開きから片開きへ、また、蹴り糸の高さを15㎝~40㎝と状況を見ながら変更した。

この箱檻Aではイノシシ5頭、タヌキ1頭を捕獲した。

写真9 移設した檻

写真10 変更点を検討

【捕獲結果】

| 捕獲日 | 獣種 | 頭数 | 大きさ | 檻の状況 | 蹴り糸の高さ | 餌の状況 |

| 9/1 | イノシシ | 1 | 50㎝ | 両開き | 15㎝ | 古米:両入口周辺 |

| 9/5 | イノシシ | 2 | 50㎝ | 両開き | 15㎝ | 古米:両入口周辺 |

| 9/7 | イノシシ | 1 | 55㎝ | 両開き | 15㎝ | 古米:両入口周辺 |

| 9/10 | イノシシ | 1 | 55㎝ | 両開き | 15㎝ | 古米:両入口周辺 |

| 9/13 | イノシシ | 1 | 63㎝ | 両開き | 15㎝ | 古米:両入口周辺 |

| 9/15 | イノシシ | 1 | 65㎝ | 両開き | 15㎝ | 古米:両入口周辺 |

| 10/5 | タヌキ | 1 | ― | 片開き | 30㎝ | 古米:入口周辺・奥 |

| 11/10 | イノシシ | 1 | 65㎝ | 片開き | 30㎝ | 古米:入口周辺・奥 |

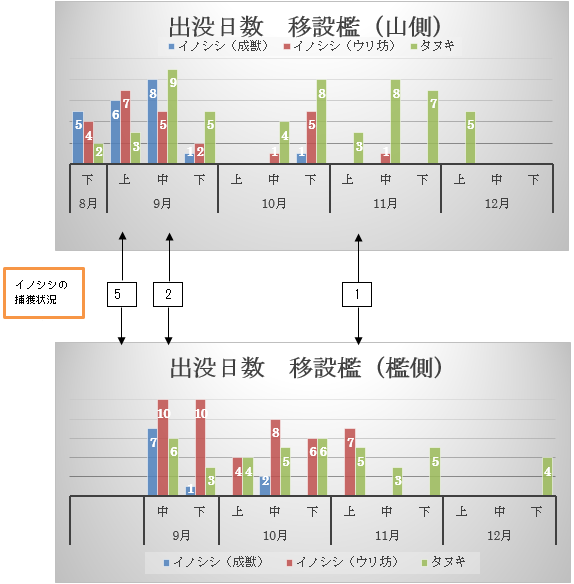

【センサーカメラによる出没状況 9月~12月】

4 考察

平成29年度、箱檻Aでの捕獲頭数0頭であったが、本年度は12月までに幼獣8頭の捕獲で捕獲頭数は増え、取り組んだ協力農家の満足度は高くなった。しかし、センサーカメラでの箱檻Aへの出没状況をみると、成獣も檻の近くまでは、餌付けできている様子が伺えた。警戒心の高い成獣を捕獲するためには、成獣が安心して餌を食べに来るように時間をかけて餌付けする必要があることがわかった。今回では、9月15日までに幼獣7頭を捕獲してからは、成獣の警戒心がかなり高まっている様子が伺え、餌である古米の味を知っている成獣が山側(獣道側)には出没しているものの、箱檻の入口から半身入ったところまでは確認できたが、奥までは入らない状況であった(動画2、3、4)。警戒心を解くまでの餌付けができなかったため、成獣の捕獲に至らなかったと考えられる。幼獣については同様に警戒心があったが、比較的早く警戒心が無くなり徐々に檻の中に入る様子が伺えた。(動画5、6、7)

また、タヌキが頻繁に出没しており、蹴り糸が低い場合は、タヌキにより扉を落とされたり、蹴り糸をかみ切られたこともあったことから、けり糸の高さは高くセッティングすることが良いことが分かった(40~50cm)。また、出没頻度にも波があることから、効果的に捕獲できるよう檻の管理をしていくことが必要であることがわかった。

今後は、これらのことを考慮し、捕獲活動について支援していく。

![]()

専門家の解説

当該地域は、複数のミカン園地を囲う広域のグループ柵を敷設したことで、被害の軽減には一定の効果を発揮したものの、周辺にはイノシシの痕跡も多く、園地の一部では侵入による被害も発生しており、捕獲効率の向上に向けた提案を求められました。また、別の指導対象地区では、ニホンザルによるシイタケ等への食害が発生しており、その対応策についても提案を行いました。

まず、前者の課題については、現地を踏査することで、イノシシの侵入ルートを見極め、ルート上での捕獲を強化する方針を提案、箱わなの適切な管理手法やくくりわなの設置方法について指導しました。また、後者の課題については、人工林内に設置された原木シイタケの防護は困難であったため、ビニールハウス栽培への移行と合わせて、ニホンザルの移動ルート検出とわなの設置候補地の選び方について具体的に指導を行いました。

結果的に、箱わなでのイノシシ捕獲は、幼獣ばかり8頭の捕獲に成功し、ニホンザルについては事業期間中の捕獲はありませんでした。この結果が十分か否かは、今後の被害状況を見て判断することになりますが、鳥獣管理専門員の参画により、地域住民がより積極的に捕獲を目指す姿勢が生まれたことの意義は大きいと思います。

被害を受けている当事者にとって、幼獣がわなに入っているのに捕獲を実行しないという決断は難しいですが、慌てて捕獲を実行することで、より深刻な被害を発生させている成獣個体の警戒心を高め、捕りにくくしてしまうという事実を鳥獣管理専門員がもたらす映像等を通じて共有できれば、待機時間の延長やくくりわな等の導入といった対応策の検討にもつながるものと期待されます。