東予地方局産業振興課地域農業育成室 四国中央農業指導班 山橋 かおり

1 実践テーマ

| (1) | テーマ:ニホンザル・イノシシによる被害軽減対策及び捕獲技術の習得 |

| (2) | 対象集落:四国中央市土居町天満地区 協力者:上天満地区農作物被害防止施設管理組合 |

| (3) | 目 的:当該地区においては、平成23年鳥獣害防止総合対策事業を導入し、イノシシによる被害防止対策用ワイヤーメッシュを設置するとともに、天満上地区農作物被害防止施設管理組合を組織し鳥獣害対策に地域で取り組んでいるが、近年、サルによる農作物への被害が拡大しており対策に苦慮しているところである。 そこで、当地区における被害状況を把握し、ニホンザル・イノシシによる被害軽減のための有効な対策及び捕獲技術の習得を地域住民と進めることを目的とする。 |

2 活動経過

(1)活動内容

- ①鳥獣害の実態及び被害状況把握

- ・センサーカメラ設置、解析

- ・被害状況の見える化

- ②大型捕獲檻による捕獲実証

- ・地獄檻の設置

- ・餌付け、捕獲支援

- ・形態による捕獲実証の比較

- ③集落柵の適正な維持管理

- ・柵の点検、突破場所の確認

- ・補強技術の習得、実践

- ・効果確認、検証

(2)活動経過

- ①鳥獣害の実態及び被害状況把握

- ・農家への聞き取りや環境点検、関係 機関団体による情報交換などを通じて、被害状況の把握を行った。

- ・被害状況を把握したうえで、効果的な対策をとるためセンサーカメラを設置し、現状把握を行った(動画1)。

写真2 ハクビシンによる柑橘園への被害

写真3 対策について検討

- ②大型捕獲檻による捕獲実証

- ・攻めの対策として、大型檻による捕獲実証を進めた。

- ・設置に向けては、導入する大型捕獲檻の形態、設置場所、運営管理などについて協議を行い設置した。

- ・設置後は、既に設置しているICTをした大型捕獲檻との比較を実施した。

写真4 29年度設置した大型捕獲檻(遠隔監視装置)

写真5 設置した大型捕獲檻(地獄檻)

- ③集落柵の適正な維持管理

写真6 集落柵の補修を実施

- ・平成23年に設置した集落柵により、イノシシによる被害は減少した。管理組合により維持管理はされているが、突破されたり、雑草に覆われたりして機能が発揮できない状況がある。そこで、柵の点検、突破場所の確認、補修技術の習得、実践し、その後の効果確認、検証を行った。

3 活動結果

- ①鳥獣害の実態及び被害状況把握

- ・農家への聞き取りや環境点検、関係機関団体による情報交換などを通じて、被害状況の把握をすることができた。

- ・被害状況は地図におとし、今後の対策実施のための資料としてまとめる予定。

- ・センサーカメラを用いてイノシシやサルの生態、被害状況などを映像化することで、対策実施のための有効な資料とすることができた。

- ②大型捕獲檻による捕獲実証

- ・実際に大型捕獲檻設置を行ったことにより、導入時の手順、留意事項などを整理することができた。

- ・同じ地区内へ捕獲手法の違う大型捕獲檻を導入し、これらの比較検証をすることができた(動画2)。

- ③イノシシ対策防護柵の適正な維持管理

- ・平成23年に設置した集落を囲むWⅯ柵の適正な維持管理を行うため現状把握を行った。

- ・管理組合では、定期的に見回り補修を行っている部分と、高齢化により十分な管理ができていない箇所もあった。

- ・大きくイノシシにより突破されたり補修か必要な個所については、適切な対策を実施し対策実施前後の状況をセンサーカメラで確認するなどして効果の測定を行った(動画3,4)。

写真7 大きく突破されているWⅯ柵にくくり罠を設置

写真8 くくり罠の設置を名人から学ぶ

4 考察

- ○実践活動を通じて、鳥獣害の生態や被害状況、捕獲の瞬間等を映像により見える化し農家への説明、対策検討に活用したことで農家の意識改革につながりより有効な対策を進める有効な手段となった。

- ○同じ地区内へ捕獲手法の違う大型捕獲檻(地獄檻)を導入し、これらの導入に対する手法や留意点などを整理することができ、他地域への導入の際の指導資料とすることができる。

- ○大型捕獲檻(地獄檻)の実証については、設置期間が短く十分実証ができておらず、今後の継続し実証を進め効果検証を行う必要がある。

- ○集落柵については、設置後の維持管理をいかに行うかでその効果が大きく左右され、維持管理を行う体制づくりが重要である。

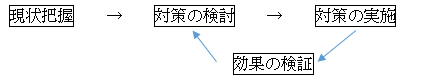

- ○鳥獣害対策を進めていく中で、次のように進めていくのが効果的であると考える。

- ○鳥獣害対策は、個人での取り組みには限界があり集落ぐるみで対策を実施していくことでより効果を発揮できると考えられる。そこで、重要となるのが人づくり・仕組みづくり・地域づくりである。実践活動で得た、手法・知識・技術を活用し今後も活動を進める。

参考動画(タイトルをクリックください。)

![]()

専門家の解説

一般的に、ミカンの大規模産地などでは、被害発生時期におけるニホンザルの捕獲効率が著しく低くなることがわかっていますが、当該地区は追い払いと捕獲を組み合わせることで、被害発生時期においても高い捕獲効率を上げてきた地域でした。

今年度は、ニホンザルの行動様式が例年とは異なり、既設の大型檻での捕獲が停滞していたことから、当地では捕獲の促進に向けた提案と新規に設置予定であった大型囲いわなの設置場所選定について提案を行いました。また、ミカン園地全体を囲う柵にイノシシが繰り返し突破する箇所があるとのことで、柵の開口部を利用した捕獲方法についても提案しました。

ニホンザルの捕獲については、事業終了の時点で既設の大型檻での捕獲が一度あっただけで、思うような成績を上げられませんでしたが、地元の情報によれば、今年度は被害発生時期が遅く、被害量も少なかったとのことですので、効果の検証にはもう少し時間が必要だと感じています。ただし、たまに目撃される群れの頭数は依然として多いようですので、引き続き捕獲は継続して密度低減を図る必要はあると思います。今後、園地で食べられるミカンが減少する収穫終了前後の時期に捕獲機会が訪れることを期待しています。

一方で、柵の破損個所を利用したイノシシ捕獲作戦については、胴くくりを試験しましたが、残念ながら捕獲には至りませんでした。今後は、前後のけもの道で行う一般的なくくりわな捕獲との間で効率の比較を行いつつ、より簡便かつ安全で効率的な捕獲手法を検討していく必要があると思います。特に、日々の見回りが困難な場所での捕獲に際しては、作業者の安全を確保するためにも、わなの稼動状況を速やかに検知できる仕組みの導入についても検討が必要だと考えます。