えひめ中央農業協同組合 北部営農支援センター 竹内 稔也

1 実践テーマ

-

- (1)テーマ:

- 中型獣類による被害・対策

〜ワイヤーメッシュ柵の補強と集中捕獲〜

-

- (2)対象地区:

- 松山市太山寺地区

-

- (3)目的:

- 地区内の宮川早生とカラマンダリン(かんきつ)が鳥獣による被害を受けており、園主に聞き取りを行ったところ、イノシシではなく、タヌキ、ハクビシン等の中型獣類による被害と推測された。

そこで小型箱わなを使用した集中捕獲による攻め、ワイヤーメッシュ柵の地際にガイシを取り付け、複合柵化することによる守り、園地周辺の緩衝帯作成等の環境整備による被害減少を目指す。

また、地際に架線する電気柵では、柵周りの草管理の労力が課題となっていることから、除草剤・土壌処理剤の活用による省力化の検証を行う。

-

- (4)協力者:

- 松山市太山寺農業者、同地区内猟友会員

2 活動経過

- (1)モデル園の設置

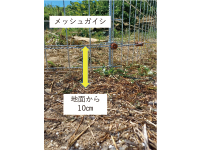

設置済みのワイヤーメッシュ柵にメッシュガイシ(末松電子製作所)を使用して地面から10cmの高さに電気柵を設置し侵入防止効果の検証を行った(写真1)。 - (2)草管理の省力化検証

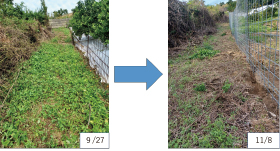

モデル園の防護柵外側の雑草の刈払いを行い、除草剤及び土壌処理剤の混用処理を実施した。一部に薬剤処理を行わない区(刈払い区)を設け抑草期間の比較を行った(写真2)。 - (3)箱わなによる集中捕獲の実施

現地での痕跡の確認や、センサーカメラでの調査(動画1)によって侵入経路を特定し、地区内のハンターの協力のもと箱わなを複数台設置して短期間での加害個体の捕獲に取り組んだ。

写真1 モデル園の設置

写真2 草管理の省力化検証

3 活動結果

- (1)モデル園の設置

ワイヤーメッシュ柵のみで対策を行っていた前年度は4~5ケース程度の被害が出ていたが、今年度の被害は0.5ケース以下に減少させることが出来た。設置後しばらくは被害ゼロの状態を維持していたが、収穫終盤になって中型獣類と考えられる食害が発生した。擁壁付近の電気柵を架線できなかった場所から侵入したと考えられたためFRPポール等を用いて改善を行い、その後の侵入はなかった(写真3)。

- (2)草管理の省力化検証

9/27に除草剤、土壌処理剤(ザクサ液剤+シンバー)の混用処理及び刈払いを行い、雑草の先端が設置した電気柵に触れるまでの期間を計測した。刈払い区では、11/5に雑草の先端が電線に触れたたため計測を終了したが、混用処理区では気温が低下し雑草の生育が止まる12月まで、雑草の高さは電気柵以下に抑えられた。(写真4、5)

写真3 擁壁付近の改善

写真4 刈払い区

写真5 除草剤・土壌処理剤混用処理区

- (3)箱わなによる集中捕獲の実施

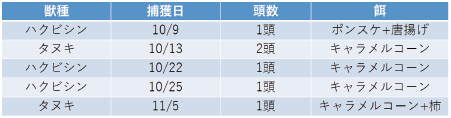

10/2に箱わなを設置して以降、11/5までに計6頭のタヌキ、ハクビシンを捕獲することに成功した。各捕獲の詳細については以下のとおり(図1)。

図1 集中捕獲の実績

4 考察及び今後について

- ○藪等の刈払いにより緩衝帯を整備し、ワイヤーメッシュ柵にメッシュガイシを活用した電気柵の設置を行う対策は、中型獣類の侵入防止に有効と考えられた。指導した生産者が別の園地でも同様の対策をしたいという意向を示していることから、今後も継続して指導を行う。

- ○除草剤、土壌処理剤の混用処理は、除草作業の省力化だけでなく、電気柵が漏電しない適切な草丈の状態をより長く維持するうえで有効と考えられる。

- ○モデル園周辺で集中捕獲を行うことで、加害獣である可能性が高い個体を短期間で捕獲し、被害軽減につながったと考えられる。効果を高めるためには、適切な侵入防止対策と組み合わせることが重要である。

参考動画(タイトルをクリックください。)

![]()

専門家の解説

防護柵の強化による被害対策の促進は、捕獲の効率化にも結び付き、それぞれの対策が有機的に結びつくことで、被害対策は劇的に進みます。

また、設置段階でしっかりと設計された防護柵は、たとえ侵入されたとしても、今回のケースにみられるように、侵入箇所の特定に繋がるケースが多く、補強や補修がしやすいという特徴もあります。

竹内専門員の試みは、その実践事例として有効な取り組みとなりました。

被害を受けている生産者さんは、対策が有効であるということを実感すれば、自発的に対策を実践するようになるため、鳥獣管理専門員の皆様には、その動機づくりで貢献していただくことを期待しています。

なお、竹内専門員が実践された土壌改良剤と除草剤を組み合わせた防草処理の手法は、特に雑草管理が大変な急こう配地に設置されることが多い柑橘園地では有効な取り組みになる可能性があります。

今後さらに費用対効果や作柄による適否、効果的な散布時期などを研究していただき、普及段階に引き上げていただけることを期待しています。